公認会計士試験は範囲が膨大で独学で合格することは非常に困難といえる。

公認会計士試験の専門学校にはどのような選択肢があり、どこが1番いいのか。

TAC、大原、CPA会計学院等について授業・テキストの質、サポート体制、費用の観点で比較してみた。

これから公認会計士を目指して専門学校を選ぶ方の参考になれば幸いだ。

専門学校を選ぶポイント

まず専門学校を選ぶポイントを紹介しよう。

講師と授業、テキストの質

講義を聞かず、テキストと答練のみで勉強する人を除いて最も重要となるポイントだ。

監査論についてはしっかりと監査法人での実務経験がある講師であることを確認することをおすすめする。

監査論はどうしてもテキストだけだと机上の空論のように聞こえ、実感がわきにくいため、実務で監査経験を積んでいる会計士の講義がおすすめだ。

原発等の珍しい場所に棚卸立会にいった話や、学習に対する興味やモチベーションにつながる話を聞けるため、監査実務を経験していない大学教授の方等の講義はあまりおすすめできない。

又、同様にテキストと答練の質が重要になるが、大手であればそれほど差はない。

カリキュラムが計算系科目を優先して進めていくか、理論科目も並行して進めていくかの違いはあるが、これは人の好みだろう。

合格者数のシェア

公認会計士試験においては、傾斜配点が取られているといわれているため、皆が正解できる問題の配点が高くなる傾向にあることを考えれば、大手のテキストをこなしていれば、合格可能性は高まるだろう。

傾斜配点とは、受験生が正答率の高い基本問題などに多くの配点をし、出来の悪い難問奇問には配点を低くする採点方式だ。

従って、受験者に占める割合の高い=シェアの高い専門学校が有利になる傾向にある。

シェアについて、各専門学校別の数字をみてみよう。

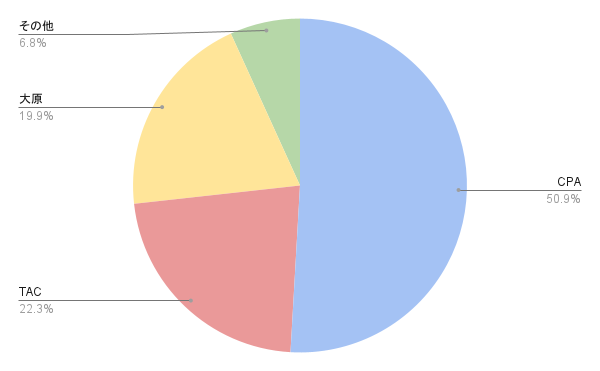

合格者シェア2023

直近の合格者数に占める占有率では東京CPAが大躍進をしており、半数以上を占めている。

続いて、TAC、大原が2割程度と続いている。

残りの1割程度をLECやクレアール、独学者が占めているものと推察される。

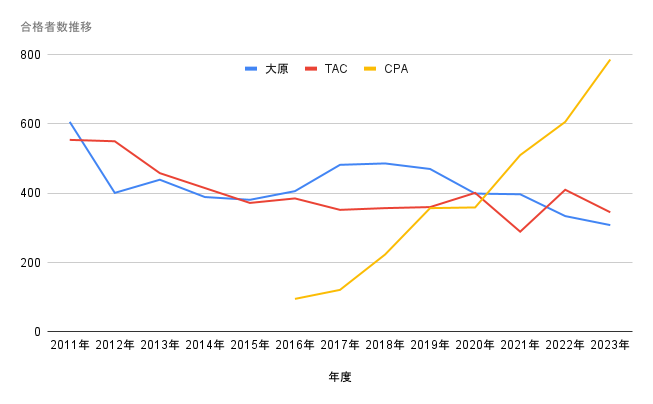

年度別の合格者数の推移をみてみると昔はTACが最大手でシェアトップであったが、CPA会計学院が大きく合格者数を伸ばし、過半数を占めるまでに至っている。

業界順位に大幅な変動が生じている状況である。

合格者数推移

サポート体制

次にサポート体制であるが、講師に質問しやすい環境にあるかどうかは重要だろう。

講師が校舎に常駐しているのか、それとも学生のチュータの方が対応するのか確認しよう。

質問するのが苦手な方はメールやFAX、電話での質問を受け付けているか確認した方がいいだろう。

加えて、WEB講義をオプションでつけられるか、WEB講義は速度調整ができるかも確認しておいた方がよいだろう。

特にWEB講義で倍速再生するのは、効率化につながるので、必須かと思う。

学習環境

専門の学習室があるか空き教室を開放しているか等自習できる環境が整備されているかも確認しておきたいポイントだ。

なぜなら通常の自習室や図書館は電卓使用不可であることが多く、電卓を気兼ねなく打てる自習室は貴重だからだ。

家だと誘惑が大きく、勉強が捗らないという方は必ず自習環境についても確認しておこう。

又、自習室が色々な場所で使えるかも考慮した方がいい。

場所を変えて勉強することで気分転換になるし、大学でダブルスクールをしている方や社会人の方は曜日によって便利な場所の校舎が異なってくるからだ。

講義を受ける時間よりも問題を解いたり、自習する時間の方が長くなると思うので、自習環境は重視した方がいいだろう。

こればかりは、校舎をみてみないとわからないので、資料請求をして、アポイントをとり、実際に見学してみることをおすすめする。

受講料

次に費用であるが、10万程度の差であれば会計士試験に合格すれば監査法人での初任給を考えるとすぐにペイできる。

かける時間と労力を考えれば、1年合格が遅れることによる機会損失の方が大きく、あくまでどこが効率よく合格できるかを最優先に考え、参考程度に考えた方がいいだろう。

校舎の立地

校舎の立地も通学で会計士試験の勉強をする場合には非常に重要となる。

なぜなら移動時間は非常に大きい時間になるからだ。

特に試験直前に移動時間で往復2時間近くかけてしまうとかなりのロスとなってしまう。なるべく大学の近くか自宅の近くの校舎がある専門学校を選択しよう。

そのような観点だと校舎数が多い、大手専門学校が有利になる。

資格の大原

TACと並ぶ公認会計士試験における二大専門学校の一つで近年はTACを逆転し、一時シェアトップとなったが、近年急速に合格者数を伸ばしてきた東京CPAにトップの座を明け渡した。

とはいえ、これまで合格者数を多く輩出しており、失敗しない専門学校の一つではあるだろう。

直近の合格者シェアは上位

直近の合格者数ではCPA会計学院に首位を明け渡し、累計合格者数ではTACに負けるものの、直近5年間の推移を見ると安定的に合格者を輩出している。

| 過去累計 | 9,566 | – |

| 2023年 | 308 | 19.9% |

| 2022年 | 334 | 22.9% |

| 2021年 | 397 | 29.2% |

| 2020年 | 399 | 29.9% |

| 2019年 | 470 | 35.2% |

| 2018年 | 486 | 37.2% |

| 2017年 | 482 | 39.2% |

| 2016年 | 406 | 36.6% |

| 2015年 | 381 | 36.2% |

| 2014年 | 389 | 35.2% |

| 2013年 | 439 | 37.2% |

| 2012年 | 401 | 29.7% |

| 2011年 | 606 | 40.1% |

※合格者数はHP、占有率は論文式試験合格者数から算出。

なお、東京CPAが急速に合格者数を増やしており、ついに2021年には合格者数においても逆転となった。

なお、TACは大原と違って講師は必ずしも公認会計士ではない。

試験に受かっていなくても担当科目の専門性があれば問題なしという方針でそこが大きくTACと異なる。

監査は、実務経験がない学者の方が授業をすると面白くない話になりがちなので、監査論は、監査実務経験がある公認会計士が必須かと思うが、監査論以外は、その分野のスペシャリストであれば合格者に限る必要はないと思うので、問題ないだろう。

租税法は税理士の方の方が詳しいし、企業法も法務の専門家の方が詳しく、公認会計士である必要性はないだろう。

質問対応体制が充実している

大原の特徴として、常駐主義であることが挙げられる。

講師が常駐しているため質問がいつでもできることが大原のメリットの一つである。わからないことはすぐに質問したいという方には向いているだろう。

大原は、質問対応講師一覧表が用意されており、担当科目ごとに講師名と対応時間がネット上で確認できる。又、職員室だけでなく、電話・インターネット・FAX等様々な方法で質問ができる。

TACの場合は、時間制限があったり、常駐しているわけではないので、質問体制という面では大原の方が充実しているだろう。

テキストと講義数

テキストは必要な情報がコンパクトにまとまっているCOMPASSというオリジナルテキスト、問題集、解説集がある。

オリジナルテキストは毎年改訂され、非常にわかりやすくまとまっている。

副教材として、短答合格専用の問題集である肢別チェック、論文合格のための用語、定義をコンパクトにまとめたポケットコンパス等合格に必要なツールがそろっている。ポケットコンパスは、暗記が必要な重要な情報のみポケットサイズにまとまっており、移動時間にも確認ができ、評判がよい。

答練については、レクチャーの単元、項目ごとにアウトプットのミニテストを実施したり、計算科目について1時間程度のステップ答練、本試験の出題傾向を踏まえた答練等充実している。

講義数は、2020年 合格目標のケースでいうとざっくりと以下のような講義数、答練回数になっている。講義数はおおむね440回と圧倒的なボリュームになっている。量が多ければいいわけではないが、これだけこなせば大丈夫という意味で安心だろう。

カリキュラムは、計算をまず1周してから、理論系の学習に入っていく計算科目をまず仕上げていく方式をとっている。

| 科目名 | 講義数 | 答練数 |

| 財務会計論 | 92回 | 65回 |

| 管理会計論 | 38回 | 47回 |

| 監査論 | 21回 | 26回 |

| 企業法 | 36回 | 26回 |

| 租税法 | 25回 | 32回 |

| 経営学 | 16回 | 12回 |

| 公開模試(短答・論文) | 各2回 | |

| 合計 440回 | 228回 | 212回 |

受講料

入門1.5年オータム本コースの場合は以下のようになっている。

以下は完全初学者の場合なので、簿記を事前にもっていれば受講料は安くなる。

| 学習方法 | 受講料 |

| 通学(映像・教室) | 75万 |

| Web通信講座 | 75万 |

| DVD通信講座 | 84万 |

自習室等のサポート体制

自習室は、専用の自習室があり、東京水道橋校等は席ごとにパーティションで区切られており、集中できる。

又、電卓使用不可の部屋と電卓使用可の部屋に分かれており、周りを気にすることなく、電卓が打てる。(電卓使用可の部屋の方が多い。)

又、大原は専門学校を運営しており、全国に校舎を展開している。

今日は自宅から通うからここ、別の日は大学の後行くからことと使い分けることが可能だ。

自習室情報はパソコン・携帯で随時確認できるようになっており、現地にいってみるとその日は使えない日だったということがない。

又、Web講義は0.1倍速刻みで2倍速まで速度調整が可能で時間を効率的に使うことが可能だ。

資格の学校 TAC

上場もしており、公認会計士試験ではかつてシェアトップの最大手であった大手専門学校。

講師は、会計士試験合格者が原則となっていることが特徴。

累計のシェアはトップ

最大の強みとしては、2006年~2017年本試験合格者に占めるTAC本科生合格者の割合合格者占有率が41.0%とシェアトップであることである。

昔は、シェアトップであったが、CPAや大原に逆転されてしまい、単に合格者数のシェアではアピールできなくなってきたことから累計の合格者数をアピールしている面があることは否めない。

実際に合格者数のシェアではTACは大原に比べて10%近く低い数字になっている。

公認会計士試験においては、傾斜配点が取られているため、皆が正解できる問題の配点が高くなる傾向にある。

そのため、受験者数に占めるシェアが高いTACの答練やテキストをこなしていれば、実力がつけば順当に合格する可能性を高められる。

| 合格者数 | 合格者占有率 | |

| 累計 | 10,062 | – |

| 2023年 | 345 | 22.3% |

| 2022年 | 410 | 28.1% |

| 2021年 | 289 | 21.3% |

| 2020年 | 401 | 30.0% |

| 2019年 | 360 | 26.9% |

| 2018年 | 357 | 27.4% |

| 2017年 | 352 | 28.6% |

| 2016年 | 385 | 34.7% |

| 2015年 | 372 | 35.3% |

| 2014年 | 415 | 38.5% |

| 2013年 | 458 | 38.8% |

| 2012年 | 550 | 40.8% |

| 2011年 | 554 | 36.6% |

※合格者数はTAC HP、占有率は論文式試験合格者数から算出。

講師が公認会計士合格者

又、講師が公認会計士試験合格者であることも特徴である。

公認会計士としても実務経験も有しているので、実際の実務の話も聞け、モチベーションが高まる。

監査論等は実際の実務をベースに講義を聞くかどうかで大きく理解度や興味が変わってくるだろう。

但し、他にも本業をもっている方が非常勤で授業をもっているので、大原と違い常駐しているわけではないので、いつでも質問ができるわけではない。

ここは、何を重視するか人によって好みが異なるところだろう。

テキストと講義数

図解などを用いたわかりやすいテキストと問題集であり、王道をいく標準的な内容。

TACの特徴として、各講師が作成した独自のレジュメがわかりやすいことがある。

TACの答練は、網羅性が高く、C論点まで含まれているので、自分で取捨選択できる方が向いているように思う。

すべてに対して同じ労力を投入していたら、消化不良に陥ってしまうからだ。

講義数は約319回程度。カリキュラムは、大原とは異なり、計算と理論を並行して進めていくやり方をとっている。

| 学習方法 | 受講料 |

|---|---|

| 入門・基礎マスター講義 | 140回 |

| 上級講義 | 110回 |

| 論文答練 | 65回 |

| 公開模試(短答・論文) | 各2回 |

自習室等サポート体制

大原のように一人一人席が分けられた専門の自習室があるわけではなく、あくまで講義で使用してない教室を開放しておりだけだ。

となりで講義をやっていてうるさいケースもあるので、静かな環境で勉強したい方は注意が必要だろう。

又、音声DLフォローがあり、教室講義の音声を収録した音声ファイルを、インターネットからダウンロードでき、移動中でも講義をすすめることができる。

受講料

簿記のレベルに応じてAコースからCコースまであるが、簿記未学習の場合のAコースの場合以下の通りとなっている。

テキストや様々な拠点に教室を展開している分、高めの受講料になっているが、合格すれば簡単にペイできるはずなので、受講料だけでなく、講師やテキストの質等総合的に判断すべきだろう。

| 学習方法 | 受講料 |

|---|---|

| 教室(個別DVD)講座 | 76万 |

| 教室(個別DVD)+Web講座 | 76万 |

| Web通信講座 | 76万 |

| DVD通信講座 | 84万 |

CPA会計学院

効率的なデジタル対応した教材等、充実した講師陣、学習に専念できる自習室等の学習環境で急成長している専門学校。

合格率は高く、合格者数もシェアはトップに

| 合格者数 | 合格者占有率 | |

| 2023年 | 786 | 50.9% |

| 2022年 | 606 | 41.6% |

| 2021年 | 510 | 37.5% |

| 2020年 | 359 | 26.9% |

| 2019年 | 357 | 26.7% |

| 2018年 | 223 | 17.1% |

| 2017年 | 121 | 9.80% |

| 2016年 | 95 | 8.60% |

2016年の段階だと大手に比べて合格者数が見劣りしていたが、直近では急激に合格者数を伸ばしており、2021年にはTAC,大原の合格者数を追い越し、2022年以降はシェアトップになっている。

又、合格率が高いのが特徴だ。

2017年度の公認会計士試験合格率は11%程度だが、CPAは44.8%(2017年)と4倍程度の合格率となっている。(追記 2021年度は35%)

但し、この数字にはからくりがあり、ある程度割り引いて考える必要がある。

合格率は、カリキュラムを修了した通学生から算出されており、かなりカリキュラムは厳しいものになっている。会計士試験は、途中で脱落する方も多く、合格率が高くなる傾向がある。

又、CPA学院は日吉と早稲田に校舎があることも関係しているのか慶応生と早稲田生が比較的多い。

母集団の段階から勉強ができる学生が多いので、合格率が高くなっている側面はある。

又、LECの看板教師であった池邉先生と渡辺先生が移籍してきたり、他の人気講師も積極的に引き抜きをしており、受験者数が減少している公認会計士業界において最も伸びている専門学校であることは間違いない。

PDFでのデータ提供等利便性が高い

オプションではあるが、テキスト等をWEBやPDFデータで提供しており、ipad等でも学習可能な点等もポイントだ。

又、インターネット上でできる短答式用の問題集もあり、デジタル対応は最も進んでいるといえる。

また、自習室は平日は9時から21時まで、日曜は9時から19時まで開放されており、学習環境も整備されている。又、論点の重要性も明示しており、講師の質も高いことからかなりコストパフォーマンスがよく、大学生であれば有力な選択肢の一つとして十分に考えられるだろう。

一方で、若い方、大学生が多いので、通学の場合は、社会人や既卒の方は雰囲気になじめるかどうかしっかりと確かめよう。

受講料

| 学習方法 | 受講料 |

| 通学 | 71万 |

| Web通信講座 | 62万 |

上記は、2年スタンダードコースの場合の価格だ。

他予備校と比較し、価格は通信と通学の場合で料金に大きな差があることが特徴である。

通信のみ場合は価格が安い分、自習室を利用できなくなっている。

校舎はwifiが整備されており、自習室も完備されていることからその充実した環境に応じて負担を求めるもので価格差にも納得感はある。

LEC東京リーガルマインド

他の専門学校と異なり、短答合格までは短答に特化する珍しいスタイル。

監査法人内にもちらほら出身者がいる。

短答対策と論文対策を合わせたカリキュラムでの受講料設定が一般的だが、カリキュラムを短答合格までと短答後論文までに分割して、まずは短答に特化するカリキュラムが特徴。

その分、コストが大手に比べて安いのが特徴といえるだろう。

ヒアリングによると看板講師の講義とクオリティーの高いテキストが特徴だ。

ただ、看板教師であった管理会計の池邉先生と財務会計の渡辺先生の存在が魅力であったが、CPAへの移籍により魅力が減少してしまった。

受講料

| コース | 受講料 |

| 短答合格コース(Web通信) | 27.8万+α |

| 短答合格コース(通学(又はビデオブース)講座 | 29.8万+α |

上記のように短答式試験までだが、30万を切る価格が魅力。

1年間で短答式に合格するとLEC奨学生として来年の論文合格コースを奨学生価格50,000円で受講可能となっている。

クレアール

範囲を重要論点にのみに絞って学習する非常識合格法が特徴の専門学校。

監査法人で出身者にはほとんどあったことはないが、合格実績があり、長年の指導実績があることから合格は十分可能だろう。合格者数は非開示だが、2023年の合格体験記が10名分掲載されており、10名以上は合格実績がある。

テキストは重要論点のみに絞っているため、非常に薄くなっている。

受講料

| コース | 受講料 |

| 2年スタンダード合格コース( Web通信) | 54万 |

特徴としては、通学はなく、通信のみで校舎は水道橋のみとなっており、費用が安くなっている。

詳細 クレアールの評判は?

まとめ CPA会計学院、TAC又は大原から選ぶのが王道

以上を表にまとめると以下のようにやはりCPA会計学院、TACか大原から選ぶのが会計士試験の傾斜配点の特性を考えると王道だろう。

CPA会計学院がTACや大原を超える合格者数を輩出しており、現状ではおすすめできるといえるだろう。

特に大学生であればCPA会計学院はコストパフォーマンスがよく若い方が多い雰囲気さえあえばおすすめできるだろう。

大手3社であればどこを選んだとしてもそこのテキストと答練をしっかりと理解してこなせば合格できるのではないだろうか。

一番ダメなのは、次々と手を出して消化不良に陥ることである。

しっかりと与えられたものをこなせば、受からない試験ではないだろう。

| 総合評価 | 講師の質 | テキスト・答練 | サポート体制 | 費用 | |

| TAC |

◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ |

| 資格の大原

|

◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |

| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |

| LEC

|

△ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| クレアール | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |

個人的に今選ぶなら傾斜配点を考えると合格者数がトップで講義数・答練数・学習環境・講師の質ともに充実している東京CPAを選択することになると思うが、個々人の重視する点により自分に合った予備校は変わってくる。

安い出費ではないので気になった予備校にいくつか資料請求してみて、実際に校舎を見学してみて納得いくまで比較検討してみるとよいだろう。

コメント