公認会計士試験対策の専門学校・予備校として、急速に合格者数を増やしていCPA会計学院の評判についてCPA会計学院の特徴である高い合格率、メリット・デメリット、受講料金等を他の専門学校との違いや踏まえて詳細に取り上げていきます。

CPA会計学院の評判とメリット

CPA会計学院は、最近急速に合格者数を増やしていますが、新興の専門学校ではなく、昭和43年に公認会計士試験の受験指導を行う東京会計法律学院として設立されており、会計士試験の専門学校として指導歴が長い学校です。

他の大手予備校が他の資格も同時に展開しているのに対して、CPA会計学院は会計士試験の対策に特化している学校になります。

そのため、質の高いサービスが提供できるのではないかと思います。

CPA会計学院の特徴として

・業界トップの合格者占有率

・重要度を示した完成度の高いテキストと豪華な講師陣

・デジタル対応による効率的な学習

・常駐の講師で充実したサポート体制と自習環境

が考えられます。

メリット

業界トップの合格者占有率

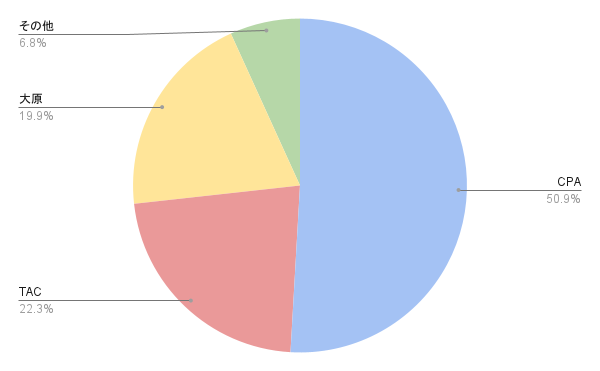

合格者シェア2023

上記のように合格者に占める割合が急上昇しており、実に40%以上がCPA会計学院で合格しています。

2021年においては、TACと大原を抜いて占有率37.5%とトップシェアとなり、2023年には合格者に占める割合が過半数に達しています。

公認会計士試験においては、傾斜配点が取られているといわれているため、皆が正解できる問題の配点が高くなる傾向にあります。

傾斜配点とは、受験生が正答率の高い基本問題などに多くの配点をし、出来の悪い難問奇問には配点を低くする採点方式です。

従って、受験者に占める割合の高い=シェアの高い専門学校が有利になる傾向にあり、その点でCPA会計学院はおすすめできるといえるかと思います。

| 合格者数 | 合格者占有率 | |

| 2023年 | 786 | 50.9% |

| 2022年 | 606 | 41.6% |

| 2021年 | 510 | 37.5% |

| 2020年 | 359 | 26.9% |

| 2019年 | 357 | 26.7% |

| 2018年 | 223 | 17.1% |

| 2017年 | 121 | 9.80% |

| 2016年 | 95 | 8.60% |

又、2021年の公認会計士試験においては、全国1位、2位、4位の合格者はCPA受講生となる等トップ合格者も輩出しており、質の高い授業やテキストであることがうかがえます。

CPA会計学院の合格率は、35%(2021年度)となってます。

平均合格率に比べる高い合格率といえるでしょう。

なぜこれほど高い合格率なのかみてみますと

・合格率の算定方法

・母集団のレベル

の2つが一定程度合格率を押し上げていることが考えられます。

合格率の算定方法の違い

CPA会計学院のHPによると合格率の算定は以下の前提で算出されています。

2019年合格目標の初学者又は再受験者対象のCPA本科コースを受講した方で、カリキュラムを修了された受講生784名のうち、論文式本試験に合格された受講生337名の割合で算定しています。

※カリキュラム修了者は、2019年合格目標の本科コースを受講した方で、2019年2月以降に実施された計3回の公開模擬試験(短答式・論文式)のうち、いずれかを受講された受講生を指します。

つまり、カリキュラムを修了している点と公開模試の内、いずれか1回を受けていることが前提となっています。

一方で公認会計士試験の合格率は10.7%は、願書提出者を分母に、論文式試験合格者を分子にして算出されています。

願書提出者には、カリキュラムが終わっていないが、受けただけといった方や欠席者(実は願書提出者の2割程)も含まれており、実質的な合格率は数ポイント高くなります。

母集団のレベルが比較的高い

又、CPA会計学院は学生の受講者が多く、又立地的に慶応や早稲田といった会計士試験の合格者ランキングでトップにある大学の学生が多く、母集団の質が高めという点も合格率が高い要因として挙げられるのではないでしょうか。

そのため、高い合格率は一定の理由もありますが、通常の合格率よりはかなり高い数字であることは確かで、やはりテキストや講師、指導法が優れているということでしょう。

続いて、なぜ高い合格率を出せているのか、なぜ合格者数を伸ばしているのかその理由について特徴を踏まえてみていきましょう。

重要度を示した完成度の高いテキストと豪華な講師陣

CPA会計学院のテキストは、図や表を豊富に取り入れており、初学者の方でもわかりやすい出来になっています。

TACや大原で勉強していた方が東京CPAのテキストをみると図表や例題が非常に多く使われており、驚いたようです。

TACや大原は、図表や例題は、講師が板書で補足することが多く、講師による差がでます。

CPA会計学院は、すべてテキストに情報が集約されているから法規集を読む必要はないといってくれるようで、色々な所に情報が分散しているよりもこれひとつやればOKという方に向いているでしょう。

又、講義内でテキストに掲載された設問や具体例を使いながら説明が行われることで各論点について具体的なイメージを持つことができます。

少し内容をみせてもらいましたが、非常に体系的に説明がされており、わかりやすいテキストとなっていました。

CPA会計学院は、理解せずに暗記に頼った学習は忘れやすく、非効率な学習と捉えており、「考え方」を理解することを重視しています。

考え方を理解することで初見の問題形式であっても対応することができますし、合格後もパフォーマンスに差が出てきます。

暗記させるのではなく、しっかりと理解させる指導をしている専門学校を選びたいものです。

又、CPA会計学院では、全ての論点に対して重要性の高い順(試験に出題される可能性が高いと思われる順)にA~Cのランク付けをしています。

これは、傾斜配点(他の受験者の正答率が高い問題の配点が高い)を採用していると考えられる公認会計士試験では、かなり重要な点です。

重要度を講義の中で触れて、受講生にメモをさせる予備校や特に重要な際にしか重要性に触れない予備校よりもここはかなり評価できるポイントではないかと思います。

人によって会計士試験の対策に取れる時間は違います。

例えば、大学卒業後、試験に専念している方であれば、すべての論点を網羅することができますが、大学の授業や部活等と両立してダブルスクールしている方や社会人受験生の方は、すべての論点を網羅することは時間的に厳しいことがあります。

そのようなときに重要性を明示してあると自分の取れる時間に応じて重要性Cの論点は切り、A,Bのみに集中するといった戦略が立てやすくなります。

又、短答式試験と論文式試験でも論点ごとに重要性が違います。

その点、CPA会計学院では、短答A、論文Bなどのようになっているので短答向け、論文向けに特化した勉強も効率よく行えます。

ただ闇雲に勉強するのではなく、あくまで目標は、公認会計士試験の合格にあるという点を意識して効率的に勉強をしましょう。

CPA会計学院は、そのような効率的な学習を進めるためのツールが非常によく考えられてます。

例えば、答練では、基本的な問題のみならず、所謂捨てるべき問題、埋没問題も入れてきます。

そして解説でこれは、埋没問題なので、解く必要がない問題ですときちんと教えてくれ、本番を想定したつくりになっており、構成が良く練られています。

又、豪華な講師陣もCPA会計学院の魅力です。

元LECの看板講師であった財務会計の渡辺先生、管理会計の池邉先生が東京CPAに移籍しており、かなり豪華なラインナップになっています。

財務会計・管理会計は会計士試験でも最重要科目なので、この2名が講師をしているということは大きいと思います。

私も受講したことがありますが、企業結合の理解が難しい論点を明快に説明しており、非常にわかりやすかったです。

その他にも財務会計論 国見 健介講師、監査論の松本 裕紀講師(TACより移籍)、租税法の髙野 大希(TACより移籍)と他予備校から講師陣を引き抜いており、有名な講師の方をそろえています。

講師の質についてかなりの投資をしているといえます。

どんな講義なのか気になる方は、資料請求をすると無料で体験講義が視聴できますので、試してみるとよいでしょう。

デジタル対応による効率的な学習

CPA会計学院は、デジタル対応が会計士試験の専門学校では最も進んでいる学校と考えています。

講義は、インターネット環境があれば、いつでも、どこでも、何度でもPC・スマートフォン・タブレットで受講可能というのは他の予備校と大差がないのですが、

・短答式問題集をWeb演習可能

・すべてのテキスト、個別問題集、短答対策問題集、答案練習、論証集がWebテキストで閲覧可能で書き込みもOK

という点が他の予備校と違う点です。

まず短答式は、非常にWebとの親和性が高い形式の問題です。

重要性が高い問題を集中的に、自分が苦手な問題を優先的に潰しこんでいくことが攻略の最短ルートだからです。

私が勉強していた頃はそのような機能はなかったので、自分で簡易な管理表をつくり、何月の何日にこの問題を解き、正解だったか(あいまいな点はあった場合は△、確信をもっていた場合は〇といった形で記録していました)を記録して苦手分野を潰しこんでいましたが、それをWeb上で苦手な問題のみ管理可能というのは、非常にいいと思います。

又、Webテキストについては、重いテキストを持ち運ぶのも疲れますし、混雑している電車内でテキストを開くと迷惑になる場合もあります。

その点、Webテキストであれば、どこでもipad等のタブレットやスマートフォンがあれば、閲覧することができるので、隙間時間を有効に活用できますし、付箋やマーカーも付けることができるので、効率的に学習することができます。

加えて、印刷も自宅のプリンタで簡単に行えるので、一枚1枚コンビニ等で印刷する必要もありません。

紙でないとやりにくいという方も、自分の苦手な問題だけ印刷して、自分の苦手分野だけ集めた問題集を用意するといったことが可能で、他の専門学校より格段に使いやすいと思います。

常駐の講師で充実したサポート体制

CPA会計学院では、公認会計士試験合格者の全科目の講師を校舎に常駐させています。

CPA会計学院は、他の大手予備校よりも規模は小さく、講師あたりの生徒の数が適正規模であるため、きめ細かなサポートができるでしょう。

大原は、講師は、公認会計士試験合格者にこだわらない常駐主義、TACは、公認会計士試験合格者を原則とする非常勤主義なので、よいところどりをしているといえます。

公認会計士の勉強をしているとこの処理をしているのはなぜなんだろうと1人では解決ができない点が出てくることもあろうかと思います。

各予備校は、それぞれ個別質問コーナーを設けていますが、時間が〇曜日の〇時と時間が決められており、即座に疑問を解決することができません。

他校では、講義や質問コーナーを担当する際にのみ校舎に来るところもあるのに対して、全科目の講師が常駐しているため、いつでも質問・相談できる点がメリットです。

又、Skypeを活用したテレビ電話による学習フォローも行っていますし、講師個人の判断に委ねられているため、公式HPには記載はありませんが、Twitterのダイレクトメールを使った質問も対応している講師の方がいます。

通信生等地方の方でも安心してサポートを利用できます。

充実した自習室等の設備環境

公認会計士試験は、講義受講よりも自己学習の比重が高くなるので、自習室の環境も重要となります。

その点、CPA会計学院では、動画視聴ブース・自習室は、完全無料・予約不要で時間の制限もないため、常に快適に自習室を利用できます。

校舎により異なりますが、平日及び土曜日は9 時から21 時半まで、日曜日は9 時から18 時まで 校舎を開放しており、学習に専念できる環境となってます。

校舎の設備もwifiも完備されており、非常にきれいで気持ちよく学習できるでしょう。

TAC等では、特定の自習室は存在せず、空き教室を使用することになり、他の様々なレベルの資格試験の勉強をしている方もいるため、騒音等も問題も生じますし、自習室として開放されていないときは、自習室を探して移動する、席とりをするといった不毛な時間がかかったり、自習できる部屋がないといった自習室難民が生じる可能性があります。

CPA会計学院は、個別ブースで区切られた専用の自習室があり、例えばCPA会計学院 新宿校では自習席は6部屋、個別ブース席は400席以上用意されています。

CPA会計学院では、公認会計士に特化しており、皆一定以上の意識をもって学習をしているため、自習環境や勉強環境という点では最もよいといえるかと思います。

電卓を使用していない他の資格試験の受講者に気をつかったりという心配もありません。

その他、通信で近くに校舎がない方に向けてもサポートが用意されており、ラウンジといった各地域に学習できる自習室が用意されていたり、有料自習室提携事業を全国47都道府県へ展開しており、CPA本科生は全国の提携先である有料自習室をお得に利用できる制度があります。

例えば月額1万円の有料自習室が月額無料で使用できたり、月額1,000円で首都圏10店舗以上相互利用可能だったりします。

提携価格は提携企業によって異なるので、詳細はCPA会計学院に資料を取り寄せて確認するとよいでしょう。

CPA会計学院のデメリット

校舎の所在地が限定される

CPA会計学院は、大原やTACのように他の資格試験の講座を併設しているわけではなく、東京・神奈川・大阪に校舎数が限定されています。

校舎は以下の通りです。

・新宿/水道橋/早稲田/日吉/大阪梅田

校舎ではありませんが、自習などができるラウンジは以下の通りです。

・渋谷/国立/京都/横浜/神戸/難波/博多

校舎を絞っており、適正規模で運営しているため、料金を大手に比べて抑えてつつ、高い品質の講義や教材、サポートを提供できるというメリットはありますが、ライブで受講したい・通学をしたいという方には受講できる地域が限られています。

一方で通信の方で近くに校舎がない方に向けては、ラウンジという自習室がある拠点があります。

又、上記のように有料自習室提携事業を全国47都道府県で展開しており、講義は、WEBで受講し、自習のために自習スペースを利用したいという方は、必ずしも校舎が近くにある必要はないでしょう。

若い受講生が多め

CPA会計学院は、コストパフォーマンスが優れた専門学校ですが、人によっては、デメリットとなるかもしれない点としては、大学生等の若い受講生が多い点が挙げられます。

通学で通いたいという方は、比較的若い受講生が多く、30代以降であれば、若干浮いてしまうかもしれません。もちろん通信であれば、関係ありませんし、周りのことはあまり気にならない方には関係ないでしょう。

実際に校舎にいってみて、雰囲気をつかんでおくことをおすすめします。

CPA会計学院の受講料

完全な初学者なの、学習経験者なのかによって料金は違うのですが、完全初学者の場合は、以下のような料金体系になっています。申し込みの時期や学習レベルにより料金は異なりますので、最終的には各専門学校より取り寄せた資料でご判断いただければと思いますが、傾向はつかめると思います。

| Web通信 | DVD | 通学(又はビデオブース)講座 | コース名 | |

| 大原 | 750,000 | 840,000 | 770,000 | 2024年目標入門1.5年オータム初学者合格コース |

| TAC | 760,000 | 840,000 | 760,000 | 簿記レベルA(簿記・会計初学者の方) |

| CPA | 622,000 | – | 710,000 | 1.8年スタンダードコース |

| LEC | 278,000+α | – | 298,000+α | 2023年短答・論文合格コース |

| クレアール | 520,000 | 570,000 | – | 1.5年合格全力投球コース |

上記のようにCPA会計学院は、大手よりもやや低い価格帯になっています。

CPA会計学院は、通信と通学で金額に差がありますが、自習室やDVDブースといった校舎の環境にかなり投資をしていたり、常駐の会計士試験合格者が質問や相談に対応してくれたりと通学にメリットがあるので、通学と通信である程度の価格差があることは納得できるように思います。

上記の料金が少し高いと感じる方は、学習内容を重要部分のみに絞ったクレアール等も選択肢になるでしょう。但し、個人的には受講料よりもいかに早く合格できるかという観点で選ぶことをおすすめします。

まとめ

・CPA会計学院の特徴、メリット・デメリット、他の専門学校との違い

・コースの料金やスケジュール

について取り上げました。

CPA会計学院の特徴(メリット)として以下が挙げられます。

・重要度を示した完成度の高いテキスト

・豪華な講師陣

・デジタル対応による効率的な学習

・常駐の講師で充実したサポート体制と自習室の環境

一方で、校舎の数や若い方が多いので、大学卒業後勉強されている方や社会人の方は、その雰囲気に馴染むことができるかという点はあります。

資料請求をすると無料で視聴できる体験講義やパンフレットにより詳細を確認することができます。

その上で興味を持ったのであれば、実際に校舎にいって話を聞いてみて、雰囲気をつかんでおくことをおすすめします。

コメント